di Umberto Galimberti

La politica è una categoria antropologica, una dimensione

costitutiva dell'uomo, oppure un evento storico nato nell'antica Grecia e oggi

in via di estinzione? A porre in tutta la sua radicalità questa domanda è

Giacomo Marramao in Dopo il Leviatano. Individuo e comunità (Bollati

Boringhieri, pagg. 444, lire 60.000), dove i problemi del nostro tempo sono

irradiati dalle fìgure portanti e istitutive della cultura occidentale, di cui

in piena luce vengono le interne coerenze e le intime contraddizione.

La politica nasce in Grecia per effetto di quella sostantivizzazione

degli aggettivi per cui nascono le nozioni di "giusto", di

"bello", di "buono" e quindi anche di "politico",

che originariamente era un aggettivo che qualificava quella tecnica il cui

compito era di armonizzare le tecniche fra loro. A presiedere le singole

tecniche è infatti quella ragione, che oggi chiamiamo "strumentale",

per cui, per realizzare certi scopi, occorrono certi mezzi. Ma quali scopi

occorra realizzare è un problema che non riguarda la competenza delle singole

tecniche e perciò occorre quella "tecnica regia", come la chiama

Platone: "capace di far trionfare una giusta causa attraverso il

coordinamento e il governo delle tecniche" (Politico, 304 a).

Modello ispiratore della politica è la natura che il greco pensa

come cosmo ordinato, in cui gli opposti trovano la loro composizione. Con

l'avvento del cristianesimo il modello non muta. Semplicemente l'ordine del

cosmo diventa l'ordine di Dio, e la politica si sottomette a quell'universalismo

non più cosmico ma teologico-morale, per cui indifferente diventa dire

"uomo" e dire "cristiano", come ancora vorrebbero il

cardinal Ratzinger, il cardinal Biffì e i loro seguaci.

Modello ispiratore della politica è la natura che il greco pensa

come cosmo ordinato, in cui gli opposti trovano la loro composizione. Con

l'avvento del cristianesimo il modello non muta. Semplicemente l'ordine del

cosmo diventa l'ordine di Dio, e la politica si sottomette a quell'universalismo

non più cosmico ma teologico-morale, per cui indifferente diventa dire

"uomo" e dire "cristiano", come ancora vorrebbero il

cardinal Ratzinger, il cardinal Biffì e i loro seguaci.

Con l'età moderna la natura muta volto e da cosmo ordinato, dove

gli opposti trovano la loro composizione, diventa laboratorio, sezione

dell'universo fisico ritagliabile per gli esperimenti. Analogamente la politica

cessa di essere quel governo deducibile dall'ordine del cosmo o dall'ordine di

Dio, per diventare con Hobbes contratto tra gli uomini pensati come individui

che, per ridurre i conflitti, delegano alla sovranità una parte della loro

libertà. La politica perde la sua fondazione "naturale" o

"teologica" Per diventare, come dice Machiavelli, uno status rei

publicae, uno "stato di fatto", da cui il nome

"Stato".

Da allora lo "stato politico" diventa espressione di quella

razionalità che deve difendere l'uomo da quello "stato di

natura" dove ciascuno è lupo nei confronti dell'altro uomo (homo homini

lupus) con conseguente danno collettivo. La legge che il politico emana non

si ispira più alla verità della natura,né alla verità di Dio, ma a

quella"tecnica neutrale" che ha in vista la neutralizzazione dei

conflitti. La subordinazione platonica della tecnica alla politica subisce un

capovolgimento, perché è la politica stessa a presentarsi con il volto

neutrale della tecnica. Ma la tecnica, sviluppando se stessa, deterritorializza

e sradica, togliendo alla politica quella sua dimensione tradizionale di tipo

spaziale che è il territorio. Non conoscendo confini al suo esercizio e

al suo sviluppo, la tecnica oltrepassa la nozione di "città" e di

"Stato", su cui la politica ha edificato se stessa, rendendo

inservibili le antiche mappe che, se non  aggiornate, più non servono a

riprodurre la nuova fisionomia del paesaggio.

aggiornate, più non servono a

riprodurre la nuova fisionomia del paesaggio.

Infatti, ora che il mondo è divenuto villaggio globale, ora che

l'Occidente ha esportato il proprio concetto mon-archico di politica dove

tutto e tutti sono guardati e visti solo sotto il profilo della quantità, le

differenze esplodono e grande si fa l'incomunicabilità tra il bianco e il nero,

tra l'occidentale e l'orientale, tra il popolo del Nord e il popolo del Sud che

la ragione unificante dell'Occidente fatica a conciliare.

Ma il mancato riconoscimento delle differenze non crea solo steccati di

incomunicabilità tra i popoli, ma, all'interno della stessa città, sempre più

cosmopolita, tra le differenti comunità. Qui l'Occidente, per il carattere mon-archico,

o come dice Marramao mono-teista della sua ragione e della sua

concezione della politica, è assolutamente impreparato, perché la differenza,

che un tempo incominciava ai confini della città e si risolveva con il trattato

o con la guerra, ora è all'interno della città, di ogni città divenuta un

concentrato di mondo.

La Rivoluzione francese aveva trovato uno strumento teorico per

affrontare questo problema, ma la storia successiva l'ha smarrito. Infatti,

delle tre parole inaugurate dalla rivoluzione: libertà, uguaglianza,

fraternità, le prime due hanno avuto successo perché, essendo compatibili

con la natura quantitativa della democrazia, hanno generato

rispettivamente la liberaldemocrazia e la socialdemocrazia. E della fraternità

che ne è stato? E che cosa davvero significa? Non c'è dizionario che ne renda

ragione, neppure il grande Dizionario della politica edito dalla Utet a

cura di Bobbio, Matteucci e Pasquino.

Il motivo è semplice. Si è fratelli per ragioni di sangue, perché

unica è la madre, unica la matrice, unica la psiche intima, profonda, tribale.

Sangue, madre, matrice, psiche, tribù non sono concetti razionali e, come

testimonianze di radicali differenze qualitative, mal si accordano con lo

stile della razionalità occidentale che conosce solo la dimensione della quantità.

Per questo la politica occidentale stenta a parlare con le differenze

culturali che un tempo incontrava ai propri confini e ora nelle proprie città.

Come sguardo puramente quantitativo la ragione occidentale e la politica che la

esprime faticano a riconoscere le

differenze

qualitative, quindi le identità

specifiche, quindi le appartenenze, a cui invece risponde la nozione di

"fraternità", che garantisce il riconoscimento della comunità e,

attraverso la comunità, dell'individuo che alla comunità appartiene. La

democrazia come comunità quantitativa che misconosce, per esigenze di

razionalità, le differenze qualitative delle comunità potrà fare un

passo avanti solo recuperando e ricominciando a pensare quel concetto, dai

profondi sfondi irrazionali, che risponde al nome di "fraternità".

Allora, ma solo allora, potremo veder risorgere quegli dèi che, a sentir

Nietzsche, "morirono dal gran ridere quando udirono un dio che diceva di

essere il solo". Il riferimento non è tanto al dio ebraico-cristiano,

quanto e soprattutto allo stile mono-teista della ragione occidentale,

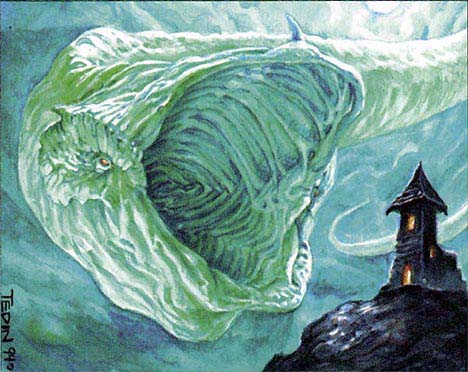

ben simboleggiata, in sede politica dal Leviatano, il mostro biblico che

Thomas Hobbes eleva a emblema dello Stato, il "Dio mortale", la

megamacchina statuale che ha segnato il destino della modernità in occidente.

differenze

qualitative, quindi le identità

specifiche, quindi le appartenenze, a cui invece risponde la nozione di

"fraternità", che garantisce il riconoscimento della comunità e,

attraverso la comunità, dell'individuo che alla comunità appartiene. La

democrazia come comunità quantitativa che misconosce, per esigenze di

razionalità, le differenze qualitative delle comunità potrà fare un

passo avanti solo recuperando e ricominciando a pensare quel concetto, dai

profondi sfondi irrazionali, che risponde al nome di "fraternità".

Allora, ma solo allora, potremo veder risorgere quegli dèi che, a sentir

Nietzsche, "morirono dal gran ridere quando udirono un dio che diceva di

essere il solo". Il riferimento non è tanto al dio ebraico-cristiano,

quanto e soprattutto allo stile mono-teista della ragione occidentale,

ben simboleggiata, in sede politica dal Leviatano, il mostro biblico che

Thomas Hobbes eleva a emblema dello Stato, il "Dio mortale", la

megamacchina statuale che ha segnato il destino della modernità in occidente.

Questo "gelido mostro", come lo chiamava Nietzsche, perché

menzoniero e insensibile alla varietà del divenire e della vita, oggi sembra

crollare sulle sue macerie, per effetto dell'avanzare del dominio della tecnica,

che che toglie al Leviatano il solido terreno su cui era edificato il suo

potere: il territorio. "Morte di Dio" e "Morte dello

Stato" sono per Marramao i tratti che caratterizzano l'epoca del "dopo

Leviatano" in cui si assiste alla pluralizzazione della politica a cui già

alludeva MaxWeber con la nozione di "pluralismo dei valori".

Il libro di Giacomo Marramao affronta con radicalità ed estrema

lucidità questi temi nel tentativo di segnalare con forza che la politica è

qualcosa di decisamente più drammatico e inquietante della miseria in cui

versa là dove si discute delle giravolte del "centro". La città

ormai è decentrata e le comunità che la popolano, chiuse in se stesse, non

hanno ancora trovato una piazza in cui diventa possibile incontrarsi. Ma

il futuro è in quest'incontro, dove il diritto di appartenenza (la fraternità)

possa conciliarsi con i diritti di uguaglianza e libertà. Qui la ragione

non basta. Abbiamo bisogno di una radicalizzazione del concetto di

"pace" che la politica occidentale, nonostante la pace al suo interno,

fatica ancora a reperire ai suoi confini.

Oggi ben pochi si dichiarano a favore della guerra, quasi nessuno

si proclama amante della guerra, ma tutti sembrano desiderare ciò che solo con

la guerra possono ottenere.

Quando a Bismarck chiesero se, allora, voleva la guerra, rispose:

"Ovviamente no, voglio la vittoria!". Molti capi politici vogliono lo

stabilirsi di una pace gravata da vergognose ingiustizie, preferendo entrare

nelle nazioni altrui a poco a poco, senza incontrare resistenza. Da questa

paradossale confusione dei valori, dalla loro deformazione e commercializzazione

prende avvio l'appassionato libro di Giuseppe Golsis che ha per titolo Eirene.

Lo spirito europeo e le sorgenti della pace (Gabrielli

Editori, avuto- via Cengia 67, San Pietro in Cariano (VR), pagg. 380, lire

48.000).

Il filone "barbaro" della modernità nata con il Leviatano di

Hobbes, sottolinea continuamente l'onnipotenza della guerra e, più in generale,

della violenza. "Con le baionette si può fare di tutto, tranne che

sedercisi sopra", dice il moralista cinico. Il bel libro di Goisis prova a

sfatare il mito del primato della guerra e della violenza, mostrandone le

connessioni con quell'Occidente che, dall'Iliade alla Guerra del Golfo,  da

Achille a Bush, ha affermato, con ossessiva coerenza, la decisività della forza

e, alla bilancia della forza, la decisività della propria potenza.

da

Achille a Bush, ha affermato, con ossessiva coerenza, la decisività della forza

e, alla bilancia della forza, la decisività della propria potenza.

A parere di Goisis, dall'Occidente si distingue il miglior spirito

europeo, giudicato ancora capace di percepire le grandi sfide storiche. Non

l'Europa soffocata dal costume mercantile, nella quale solo le scogliere di

Dover sembrano non ancora in vendita, ma l'Europa dell'umanesimo dell'altro uomo

e della convergenza nella diversità: la patria delle differenze. Di questo

miglior spirito europeo si invoca la ripresa, proprio nell'ora notturna nella

quale si manifesta il rischio di una grande "balcanizzazione", perfino

di una "balcanizzazione" della stessa cultura e dell'ideale di

razionalità che ha pervaso l'Europa. Di questa razionalità non c'è

più traccia secondo Alessandro Dal Lago che apre il numero 298 della rivista

AutAut dedicato a "La politica senza luogo", perché la

globalizzazione mina alle basi l'idea stessa di cittadinanza, facendo implodere

la funzione di rappresentanza politica. Con la globalizzazione, infatti, scrive

Dal Lago,. "il. potere non è soltanto plurale, ma ubiquo, introvabile, al

limite assente, e in quanto assente essenzialmente stupido. Parlare di

"stupidità" significa dire che le teorie tradizionali della

razionalità strategica (come quella weberiana, almeno in una versione

semplicistica) oggi sono semplicemente inutilizzabili".

Si considerino ad esempio le sanzioni contro l'Iraq con i loro effetti

letali su una popolazione civile già prostrata da vent'anni di conflitti. Chi

ne porta la responsabilità? L'apparato militare americano? La Nato che coopera

al mantenimento della supremazia militare occidentale? I produttori di armi e di

tecnologia militare? L'Opec o le multinazionali che producono e vendono a

qualsiasi titolo beni materiali e immateriali (dal software alle razioni di

campo) necessari alla continuazione della guerra aerea con conseguente genocidio

di fatto? Le imprese pubbliche e private che collaborano con le organizzazioni

politiche e militari? Trovare un luogo del potere responsabile del

genocidio iracheno è impresa impossibile. Così come è impossibile, a distanza

di un anno, individuare chi ha veramente deciso la guerra contro la Federazione

' jugoslava, quale potere l'ha autorizzata, quali vantaggi strategici e politici

se ne  volevano ricavare. Ecco "la politica senza luogo",

quella"dopo il Leviatano" dove gli Stati hanno ceduto la loro

sovranità economica, finanziaria e militare a entità trasnazionali che

nessuno ha eletto e le cui finalità sono in gran parte sconosciute, o

addirittura a poteri trasversali come le organizzazioni criminali

internazionali che, lungi dall'essere manifestazioni di mere

"barbarie", sono perfettamente integrate nel sistema del potere

mondiale in vaste aree del pianeta. Negli interstizi di questa "politica

senza luogo" tra i confini degli Stati flottano milioni di individui

che-con la loro stessa esistenza contestano l’idea di cittadinanza elaborata

dagli Stati occidentali negli ultimi tre secoli.

volevano ricavare. Ecco "la politica senza luogo",

quella"dopo il Leviatano" dove gli Stati hanno ceduto la loro

sovranità economica, finanziaria e militare a entità trasnazionali che

nessuno ha eletto e le cui finalità sono in gran parte sconosciute, o

addirittura a poteri trasversali come le organizzazioni criminali

internazionali che, lungi dall'essere manifestazioni di mere

"barbarie", sono perfettamente integrate nel sistema del potere

mondiale in vaste aree del pianeta. Negli interstizi di questa "politica

senza luogo" tra i confini degli Stati flottano milioni di individui

che-con la loro stessa esistenza contestano l’idea di cittadinanza elaborata

dagli Stati occidentali negli ultimi tre secoli.

La "turbolenza delle migrazioni" non sta, come pensano Haider,

Bossi e il cardinal Biffi, nella minaccia che i migranti costituirebbero per

l'assetto democratico e culturale delle società di immigrazione, ma, come

scrive Dal Lago, "nella pretesa concreta esercitata da milioni di persone

di sfuggire al destino assegnato loro nella divisione economica del lavoro

mondiale". Per cui è possibile dire che l'emigrazione rappresenta una

contestazione nei fatti dell'articolazione dei poteri degli Stati-nazione sul

territorio globale. Il terzo millennio si apre dunque con una politica senza

luogo perché deterritorializzata, e al tempo stesso onnipresente perché

indirettamente circola come denaro universale. Tutto ciò sfida la nostra

immaginazione. e la nostra ragione, obbligandoci a ridefinirci senza sosta e a

ricollocarci. "Dopo il Leviatano", questa è ormai la nostra storia.