Hannah arendt

Hannah

Arendt ed Ernesto Grassi

parlano di Heidegger

pensare senza parapetti

Vi

posto l'intervista a Ernesto Grassi che Giorgio ci

ha copiato nei commenti. Arendt

- Heidegger 60.

Martin Heidegger ad Hannah Arendt

Io sto leggendo l'epistolario tra Hannah Arendt e Martin Heidegger

che va dal 1925 alla morte di Hannah (Heidegger morirà pochi

mesi dopo), Edizioni Comunità, è un epistolario veramnte

bello e intelligente, sto vedendo il filosofo in una luce più

umana, mi riesce difficile vederlo come ci viene invece descritto di

solito, anche in questo articolo.

C'è qualcosa che non mi torna. Che Heidegger fosse nazionalista è

indiscutibile come indiscutibile è che si sia impelagato per dieci

mesi con il nazismo (forse anche dietro spinta della moglie).

Heidegger non è mai stato un un grande uomo coraggioso, però,

detto questo, è stato e rimane uno dei più grandi pensatori della

modernità, e forse incomincia ad essere veramente comprensibile

solo ora. Va quindi letto cercando di prendere il nucleo più

moderno, lasciandosi dietro la parte di pensiero

eventualmente legata al contingente, se lo ha fatto Hannah Arendt lo

possiamo fare anche noi. E ha ragione Sollers a dire che se

continuiamo a leggerlo come se fosse un nazista faremo

pochi passi avanti.

Heidegger ha fatto una operazione grandiosa, ha distrutto la

metafisica senza lasciare un vuoto al suo posto. Capisco che Grassi

non fosse del tutto in grado di apprezzare completamente la cosa

anche se, come tutti gli allievi, ne intuì ugualmente la

grandezza.

Scrive Hannah

Arendt a Martin Heidegger il 12 marzo 1970

mentre sta leggendo Tempo

ed Essere: «Sto continuando a rileggere Tempo

ed Essere, soprattutto il saggio su La fine della filosofia

e il compito del pensiero. Questa è naturalmente anche la fine

del positivismo e dei molti tentativi neo-positivistici. Già da

parecchi anni - da quando lessi l'Introduzione alla metafisica

- sono convinta che tu, con il tuo pensare-alla-fine della

metafisica e della filosofia, hai

creato veramente lo spazio per

il pensiero -senza parapetto1,

forse anche senza astrazioni, ma in libertà»

E nel 1968, per gli ottanta anni di Heidegger, aveva detto in un

discorso radiofonico registrato a New York il 25 settembre: «Forse

proprio lui [Platone] si è reso conto

del fatto che la dimora del pensatore, vista dall'esterno, somiglia

facilmente al mondo delle nuvole di Aristofane, In ogni caso sapeva

che il pensiero, quando vuole portare al mercato il suo pensato, è

incapace di difendersi dal riso degli altri; e può essere questo,

tra l'altro ad averlo spinto, già in età avanzata, a mettersi in

viaggio per tre volte alla volta della Sicilia, per andare in aiuto

del tiranno di Siracusa [...]. Tutti

sappiamo che anche Heidegger una volta ha ceduto alla tentazione di

cambiare la sua "dimora" e di "intervenire",

come allora si disse, nel mondo delle faccende umane: E per quanto

riguarda il mondo, gli è andata anche un po' peggio che a

Platone, perchè il tiranno e le sue vittime si trovavano non oltre

il mare, ma nel suo paese [...] Noi che vogliamo rendere onore ai

pensatori, anche se la nostra dimora si trova in mezzo al mondo,

difficilmente possiamo fare a meno di trovare sorprendente e forse

increscioso che Platone come Heidegger, la volta in cui si sono

impegnati nelle faccende umane, si siano rivolti a tiranni o a Führer.

Ciò potrebbe essere dovuto non soltanto alle circostanze del

momento, e ancor meno a un carattere già formato, ma piuttosto a

quella che i francesi chiamano dèformation professionelle.

Infatti l'inclinazione alla tirannide può essere dimostrata

teoricamente in quasi tutti i grandi pensatori (Kant rappresenta la

grande eccezione)».

Note:

1) Denken ohne Geländer (pensare senza

parapetti) è una bellissima massima arendtiana.

Caso Heidegger / Un retroscena italiano

Si

Stampi, disse il duce.

Intervista con Ernesto Grassi

di Maurizio

Bono

Quella sera di primavera, nella prima settimana di maggio del 1933,

di fronte all'università di Friburgo avanzava un carro tirato da

buoi. Sopra, ammassati alla rinfusa, più di mille volumi proibiti,

bottino del saccheggio nelle librerie della città. Di lì a pochi

minuti sarebbero finiti in un grande falò, passati di mano in mano

tra gli schiamazzi i "Sieg Heil" degli studenti nazisti,

entusiasticamente impegnati nella Kampfbund fur deutsche Kultur, la

battaglia a favore della cultura tedesca proclamata dal dottor

Goebbels. "Ricordo quell'autodafè come se fosse successo ieri.

E ricordo bene l'impassibilità indifferente di Martin Heidegger,

all'epoca rettore dell'ateneo friburghese".

l’abisso

della nostalgia

nella quarta dimensione della vicinanza

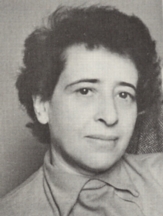

Hannah Arendt intorno al 1925

Hannah Arendt 1928

Meβkirch,

4 maggio 1950

ti saluto dalla “spiacevole distanza d tremila miglia”; il che ermeneuticamente

significa l’abisso della nostalgia. Eppure ogni giorno sono

felice che le cose siano così come sono. Ma molto spesso mi

piacerebbe passare il pettine a cinque denti tra i tuoi capelli

crespi, soprattutto quando la tua cara foto* mi guarda dritto al

cuore. Tu non sai che è lo stesso

sguardo che brillava rivolto a me sulla cattedra –ah, era, è e

rimane l’eternità, da lontano nella vicinanza. Tutto doveva

riposare per un quarto di secolo come un chicco di grano nel solco

profondo di un campo, riposare in una maturazione dell’assoluto;

perché tutto il dolore e le molteplici esperienza si sono raccolte

nel tuo stesso sguardo, la cui luce si riflette sul volto e fa

apparire la donna.

Nell’immagine della dea greca c’è questo di misterioso: nella

fanciulla è nascosta la donna, nella donna, la fanciulla. E il

peculiare è:questo stesso

occultarsi nel diradarsi . Questo è avvenuto nei giorni della Sonata

sonans1. Tutto ciò che è

precedente in ciò è stato salvaguardato.

Il 2 di marzo, quando sei tornata qui, è accaduto “il centro”,

che ha portato il già stato in ciò che dura. Il tempo si è

raccolto nella quarta dimensione della vicinanza, come se noi

dovessimo arrivare direttamente dall’eternità, e poi ritornarci.

Ti chiedevi se fosse realmente così: Oh, anche l’essere era

oltrepassato. Ma, mia intimissima amica, devi saperlo: “Pensosamente

e teneramente”2 – niente è

dimenticato, ma è proprio il contrario – tutto il tuo dolore

scarsamente considerato, e tutte le mie mancanze, senza volerle

dissimulare, risuonavano da un lungo scampanio della campana del

mondo dei nostri cuori. Risuonava nell’aurora, che, nei giorni

seguenti, ha fatto emergere per

noi quel periodo ora lontano dell’appartenenza. Tu –Hannah

–tu.

Tuo Martin.

Note

1)

Cfr. il successivo ciclo poetico Dalla

Sonata sonans, [che sono poesie di Heidegger dedicate e inviate

a Hannah Arendt e che sono riportate nell’epistolario, 61 e 63. n.

di georgia]

2) Pensosamente e

teneramente è il titolo di una delle poesie in Dalla

Sonata sonans.

In H. Arendt, M. Heidegger, Lettere

1925- 1975, Edizioni Comunità, Torino 2001, p. 71

Nota di georgia

*

la foto probabilmente è una di quelle di cui parla nella lettera

39 del 19 febbraio 1928 :”

”

(in H, Arendt, M.Heidegger, Lettere, cit.

pp. 44-45)

Essere

e tempo

«La

questione del tempo è essenziale. Se si continua

a impedire di leggere Heidegger trattandolo da nazista

non avremo fatto neanche un passo nella direzione del problema»

Philippe Sollers, intervistato da Marco

Dotti,

Dopo Tel Quel, in Il Manifesto, 3 luglio 2005, p.

12

Ultimamente

non si fa che parlare di Essere e tempo per via di alcune

nuove traduzioni e pubblicazioni.

Vi posto un articolo uscito ieri su La Repubblica e

approfitto per riportarvi anche una piccola curiosità che mi ha

colpito l'altro giorno, leggendo l'epistolario dell'egoista e cinico

Heidegger e della sua geniale allieva e amante Hannah Arendt.

Una lettera della moglie di Heidegger a Hannh Arendt, del 1969, in

cui le chiede di aiutarli per cercare un compratore per il

manoscritto originale di Essere e tempo.

Potete vedere QUI

un video tedesco su Martin Heidegger (io purtroppo non so

il tedesco) (georgia)

Scrive Elfride Heidegger (moglie di Martin) ad

Hannah Arendt, 20 aprile 1969.

Cara Hannah

Oggi sono io a scriverti per chiederti un favore: dopo una terribile

influenza ci siamo recentemente decisi a lasciare la nostra grande

casa a due piani e costruire, su un pezzo del nostro giardino

retrostante, una piccola abitazione su un piano solo, con una uscita

al pian terreno verso il giardino. Essa verrebbe a costare circa

80.000- 100.000 marchi, che noi naturalmente non abbiamo. Ma abbiamo

cose di valore. Martin mi ha appena mostrato il manoscritto originale

di Essere e tempo. Dato che però non capiamo nulla di

denaro, non abbiamo la pù pallida idea del possibile valore di

questo manoscritto, nè tantomeno sappiamo a chi lo si potrebbe

eventualmente offrire per venderlo. Glenn e Ursula Gray, con cui ne

abbiamo parlato ieri pensavano di rivolgersi a te; ma

preferisco farlo io stessa con questa lettera. Ti prego di trattare

tutta la faccenda con la massima discrezione: Ti saremmo grati di

una risposta veloce.

Per il resto adesso stiamo di nuovo bene, come spero anche tu e tuo

marito.

Ti salutiamo affettuosamente.

Elfride

Martin

Martin aggiunge:

si può mettere in vendita anche il manoscritto dei corsi su

Nietzsche

In H.Arendt, M.Heidegger, Lettere 1995-1975,

Edizioni di Comunità, Torino 2001, pp. 131-132.

A

trent'anni dalla sua morte escono due edizioni di "Essere e

tempo"

IL

SECOLO DI HEIDEGGER

Come

leggere oggi un'opera che mette l'uomo davanti alla sua desolazione.

Il suo capolavoro uscì nel 1927 e fu come se la filosofia mutasse

segno.

Provò a riconsegnare il pensiero alla sua originale grandezza che

la metafisica aveva oscurato.

Gli orrori che abbiamo vissuto nel '900, a cominciare dal nazismo,

sono qui anticipati.

di ANTONIO

GNOLI

La domanda è semplice, diretta, se volete, perfino ingenua: perché

Martin Heidegger ha avuto e continua ad avere successo? La parola

successo può trarre in inganno. Rinvia alla moda con cui spesso si

insegue un autore, lo si difende, lo si ama, ci si immedesima in

lui, ci si cala nel sue movenze linguistiche. Il successo di

Heidegger ci sembra nascere sotto un segno diverso, un segno così

forte e marcato da aver neutralizzato l´ampia schiera di detrattori

che nel suo pensiero ha percepito soltanto una fumosa e astrusa

costruzione filosofica.

In realtà, pensare oscuramente non sempre significa non pensare

affatto. A volte gli attriti concettuali, i problemi linguistici che

ci si ergono di fronte, gli enigmi nei quali ci imbattiamo non sono

il suono di parole vuote, ma rimandano a una difficoltà più

generale che riguarda il modo in cui la filosofia può ancora

affrontare il problema della verità. Heidegger non era diverso da

tutti i grandi filosofi che lo hanno preceduto. Anche lui si è

calato nel problema dei problemi: come dire la verità? Come

trovarla? Come trasmetterla?

A trent´anni dalla morte e a quasi ottanta dalla pubblicazione di Essere

e tempo, si continua a discutere di lui e della sua filosofia.

Lo si fa, crediamo, non perché si continua a subire stancamente la

sua influenza stregonesca (la quale in ogni caso ha un posto non

irrilevante a giudicare dal fascino indiscusso che ha esercitato sui

suoi allievi), ma in quanto Heidegger è il luogo concettuale in cui

il Novecento diviene qualcosa di paradossale e, starei per dire, di

unico.

A rilanciarne l´attenzione vi è la recente doppia edizione di Essere

e tempo, a detta di quasi tutti, compresi gli avversari, il suo

capolavoro filosofico. L´opera uscì nel 1927 con una dedica al suo

maestro Edmund Husserl. Dettaglio non irrilevante: nella quinta

edizione del 1941 la dedica verrà cassata. I detrattori videro

nella scelta di cancellare l´omaggio al maestro ebreo, il segno

eloquente della codardia di Heidegger. Il quale si difese osservando

che era quello il solo modo di ristampare l´opera. Questione annosa

e furente quella del nazismo di Heidegger. Vedremo se c´è un modo

per dirimerla.

In Italia Essere e tempo uscirà nel 1953 per i Fratelli

Bocca in una edizione curata da Pietro Chiodi. Personaggio

straordinario, partigiano, un po´ marxista e un po´

esistenzialista, Chiodi che era un professore di liceo di Alba,

rielaborò la sua traduzione che apparve in una nuova edizione,

prima nel 1969 per la Utet e poi nel 1970 per Longanesi. A distanza

di 35 anni Longanesi ripropone una nuova edizione di Essere e

tempo (pagg. 632, euro 28), a cura di Franco Volpi; e Mondadori

a sua volta pubblica un Meridiano (pagg. 1.550, euro 49) che oltre

ad avvalersi di una nuova traduzione fatta da Alfredo Marini,

comprende il testo tedesco a fronte.

Potremo dire che

delle due edizioni la prima è conservativa, nel senso che conserva

e adegua in parte il linguaggio usato da Chiodi (che è poi quello

invalso nel dibattito su Heidegger); la seconda è innovativa: si

distacca da Chiodi, e ne modifica a volte radicalmente la

terminologia. Entrambe le edizioni si avvalgono di un glossario. Più

esplicativo il lessico di Volpi, più rispettoso, al limite del

collage, quello di Marini. Il quale, oltre a un breve introduzione

in cui esamina la struttura dell´opera, offre un lunga postfazione

su cosa ha significato tradurre Sein und zeit. Il saggio è

alto e interessante, ma qualche sforbiciata gli avrebbe giovato.

Essere e tempo si articola in due parti, cui avrebbe dovuto

fare seguito una terza mai realmente realizzata da Heidegger. Alcuni

interpreti hanno visto in questa incompiutezza il fallimento

speculativo di Heidegger. Altri hanno parlato di "svolta",

intendendo con ciò che i problemi posti dal capolavoro del ´27

potevano trovare una soluzione fuori dall´orizzonte linguistico

delimitato dal libro stesso. Più precisamente in un Heidegger, come

del resto lui stesso auspicava, che andasse oltre l´analitica

esistenziale. Ecco il punto, la parola magica da cui partire, per

capire che cosa egli ci consegna con la sua opera tardo giovanile.

Il

lettore che non si lasciasse respingere al primo assalto troverebbe

in quest´opera qualcosa di sistematicamente selvaggio: c´è un´attenzione

spasmodica ai fatti, al mondo degli enti, e c´è un modo di dirli

che si avvale di un linguaggio in parte almeno radicalmente nuovo.

Heidegger, che ha 38 anni, ha letto e studiato tutto. In Essere

e tempo si rifonde la filosofia greca, quella presocratica,

platonica, aristotelica. Ci sono San Paolo, Tommaso e Agostino (nel

linguaggio heideggeriano serpeggia sovente quello teologico), c´è

la logica medievale. C´è naturalmente il Novecento: la sociologia

guglielmina (Simmel, Weber, Sombart), c´è la teologia negativa di

Karl Barth, c´è lo storicismo di Dilthey, riecheggiano perfino L´anima

e le forme e Storia e coscienza di classe di Lukács.

Ma tutto questo lungo elenco di autori e di letture fatte compare

come un trasparente distillato nella sua opera. Come una stimmung,

uno stato d´animo, con la quale il filosofo avvolge la sua opera.

In Essere e tempo tutto è degno di analisi. Ma dire

"degno" non implica agli occhi di Heidegger nessuna scelta

morale, nessun giudizio etico. Il territorio sul quale egli agisce

è senza effettiva giurisdizione. Privo di reali gerarchie,

destituito di principi guida. Solo a patto di una radicale

trasformazione del tableau filosofico, è possibile riconsegnare al

pensiero la sua funzione originaria che la metafisica aveva

dimenticato.

Molte pagine di Essere e tempo hanno la forza suggestiva di

mostrarci l´uomo nella sua gettatezza. La caduta di questo ente (Heidegger

preferirà la parola "esserci" a "uomo" e parla

di deiezione), non ha nulla a che vedere con la perdita dello stato

d´innocenza, con il peccato originale, con il paradiso. Perché

questo vorrebbe dire presupporre che esista una verità e una

origine che si situino all´esterno della temporalità e del mondo

nei quali l´esserci è gettato. Invece noi, enti tra gli enti, e

tuttavia in grado di interrogarci, siamo immersi nella quotidianità,

nella chiacchiera, nella dittatura del "si". Questa

condizione opaca e inautentica non è vista da Heidegger in modo

spregiativo. È una modalità dell´esistenza.

Dopotutto anche

Platone, con il mito della caverna, aveva raccontato la condizione

inautentica e illusoria degli uomini incatenati e condannati all´apparenza

fino a quando non fossero usciti dalla caverna. Ma è questo uscire

che Heidegger mette radicalmente in discussione. L´idea che la

verità possa rappresentarsi come astrazione suprema. Che si possa

interrogare l´Essere come fosse davvero qualcosa di estraneo a noi,

è il peccato mortale della metafisica. Il suo distacco dal pensiero

originario.

Ma allora, come darsi la verità? Come evadere dall´inautentico,

dalla chiacchiera, dall´opacità? Essere e tempo non

fornirà risposte eloquenti. Qui farà la sua apparizione il termine

lichtung (Volpi lo traduce con "radura", Marini

con "chiarità") con il quale Heidegger ci suggerisce che

la verità non va cercata (come invece accade nel mito della

caverna), perché la verità non è rappresentabile. Essa si può

solo esperire nella lichtung, quando essa ci viene incontro. Si dirà:

ma come è possibile per un esserci incatenato all´inautentico

aprirsi alla radura luminosa? La seconda parte di Essere e tempo

esplorerà i temi dell´angoscia - distinta dalla paura - e della

cura, attraverso i quali l´uomo potrà divincolarsi dalla

condizione di opacità in cui vive.

L´esistenzialismo,

in particolare quello francese, ha cercato di far proprio questo

impianto. Heidegger che lo riteneva insufficiente, demolì gli

equivoci con cui soprattutto Sartre aveva fondato la sua filosofia.

Ma in questo modo bruciava anche Essere e tempo?

C´è una

questione politica con cui si può abbozzare una risposta. È nota l´adesione

di Heidegger al nazismo. In genere la si è letta come la

riprovevole sottomissione a un tiranno senza eguali nella storia. Il

che può anche essere. Ma chi apra Essere e tempo vedrà

che parte dell´analitica esistenziale è una sorta di

attraversamento della politica. Siamo esseri gettati. Ma in quanto

enti il nostro movimento va verso la politica. Quale politica? Per

Heidegger la sola possibile e in grado di rompere con gli schemi

della rappresentanza era quella incarnata nel destino di un popolo.

Che quel destino prendesse sei anni dopo la forma del nazismo è

fortemente deprecabile e non sarà senza conseguenze per il

filosofo. Ma il punto è anche un altro.

Essere e tempo è un movimento a fari spenti verso gli

orrori destinali del Novecento. Un secolo che ha cercato l´autentico

e l´uomo nuovo e li ha grottescamente trovati nelle grandi

esperienze totalitarie. Tali esperienze sono solo il nostro passato?

L´idea che una politica, impolitica, possa ancora immaginare quel

destino, quella comunità, quella piazza, è un residuo che continua

a vivere nel lessico delle nostre emozioni. Come una minaccia

sopravvive nelle vesti risorgenti dell´uomo del destino che si fa

voce del popolo, decisione, volontà generale, corpo (magari

mediatico) di una nazione in cerca di identità. Lo snodo

inquietante di Essere e tempo è nel passaggio enigmatico

dall´inautentico all´autentico. Passaggio rischioso E non è detto

che un Dio ci farà da ponte.

La Repubblica, 29 maggio 2006, p.45